Depuis 2019, le CHU de Rennes est Centre de référence pour les Maladies Vectorielles à Tique (CRMVT) pour le Grand Ouest. Treize Centres de Compétence des Maladies Vectorielles à Tique (CCMVT) lui sont rattachés, dont quatre en Bretagne : CHIC de Quimper, CHU de Brest, GHBS de Lorient, et CHBA de Vannes.

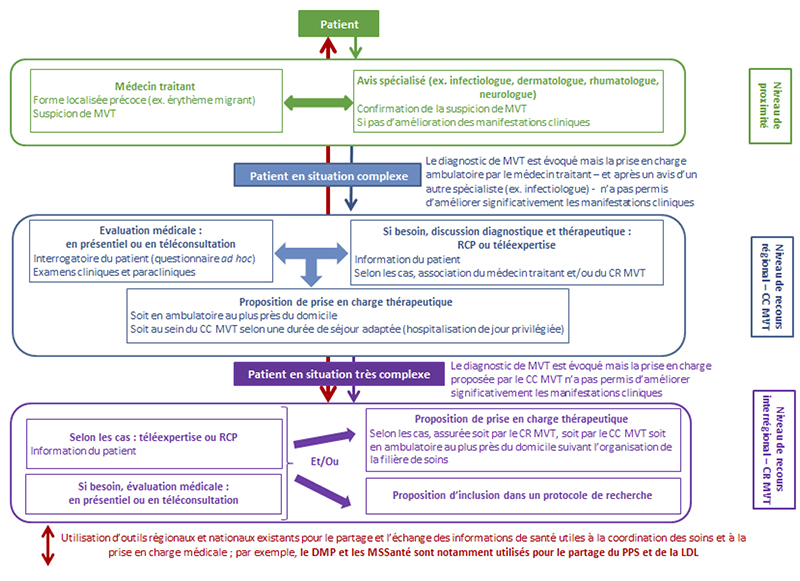

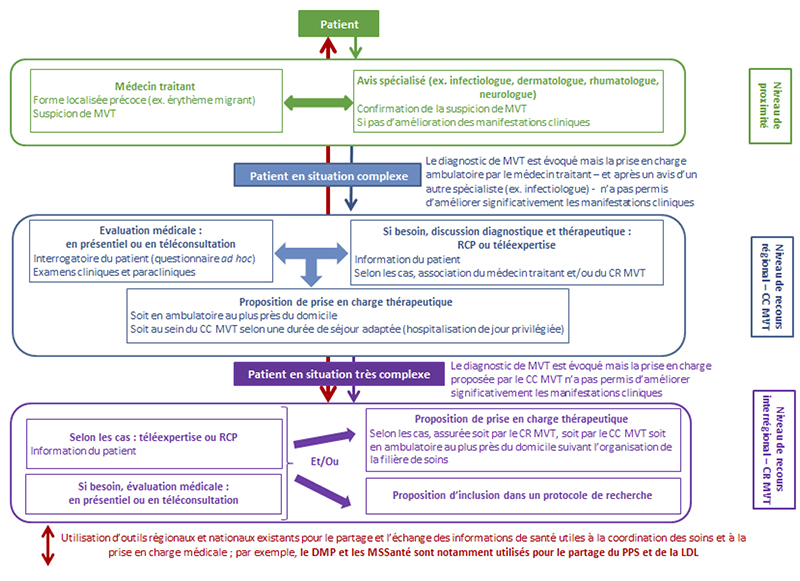

Les médecins traitants interviennent alors en 1er recours, les centres de compétences pour un recours spécialisé au niveau régional et les centres de référence de 3ème recours au niveau interrégional.

Retrouvez toutes les informations détaillées sur la plaquette de présentation du CRMVT Grand Ouest, ainsi que sur le site du Centre de référence de Rennes.

La maladie de Lyme ou "borréliose de Lyme" est la plus fréquente des maladies infectieuses transmise par des tiques en France. Elle est due principalement à une bactérie appelée Borrelia burgdorferi transmise à l’Homme par l’intermédiaire d’une piqûre de tique infectée.

Dans la majorité des cas (60 à 90 %), la forme localisée de la maladie apparaît dans les 3 à 30 jours sous la forme d’une manifestation cutanée typique, l’érythème migrant : après la piqûre, une plaque rouge et ronde, indolore, s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre, puis disparaît en quelques semaines à quelques mois. L’évolution est très favorable lorsque la maladie est diagnostiquée et traitée précocement.

En l’absence de traitement antibiotique, notamment lorsque l’érythème migrant est passé inaperçu, des manifestations cliniques disséminées (cutanées, neurologiques ou articulaires) peuvent apparaître à un stade précoce, quelques jours à quelques semaines après la piqûre, ou à un stade tardif, des mois voire des années après la piqûre. En conséquence, certains de ces patients porteurs d'une symptomatologie complexe peuvent faire l’objet d’errance diagnostique qui peut nuire à leur prise en charge, et in fine à leur qualité de vie. En outre, peu de données objectives concernant ces patients sont actuellement disponibles.

Aussi il était important, d’une part, de pouvoir proposer à ces patients une prise en charge spécialisée par une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle pour une démarche diagnostique et thérapeutique adaptée, et d’autre part de développer la recherche afin notamment de mettre au point des outils courants de diagnostic post-exposition vectorielle, d’anticiper la chronicisation de la maladie, ou encore de mieux comprendre le vécu des patients.

Cette prise en charge s’articule sur 3 niveaux pour répondre de façon adaptée à chaque situation :

1. Niveau de proximité

La prise en charge est assurée en soins de premiers recours par la médecine de ville, dont le médecin traitant constitue l’axe essentiel et indispensable de la démarche de diagnostic. Il interagit de manière indispensable avec les autres spécialistes en fonction de chaque prise en charge.

2. Niveau de recours régional

La prise en charge est assurée par les centres de compétence hospitaliers pour les "cas complexes" de Maladies Vectorielles à Tiques (CCMVT), en collaboration étroite avec la médecine de proximité. Ils accueillent les patients présentant des symptômes attribués à une maladie de Lyme ou autre maladie transmise par les tiques, dont la prise en charge diagnostique ou thérapeutique n’a pas permis d’obtenir de résultats satisfaisants.

La prise en charge s’articule autour d’une équipe médicale hospitalière spécialisée et pluridisciplinaire : infectiologue, neurologue, rhumatologue, dermatologue, interniste, spécialiste de la douleur, microbiologiste, etc....

3. Niveau de recours interrégional

La prise en charge est assurée par les centres de référence hospitaliers.

Les CRMVT organisent et mettent en œuvre la recherche clinique et des formations, apportent leur expertise aux CCMVT de leur territoire et organisent la prise en charge des "cas très complexes". Les CRMVT ont la mission d’animer le réseau des CCMTV. Ils ont une attraction interrégionale et sont au nombre de cinq au niveau national.

La décision de labellisation (reconnaissance) des CRMVT est prise par le ministère chargé de la santé.

La labellisation est valable cinq ans.

CENTRE DE REFERENCE GRAND OUEST | |||

|---|---|---|---|

Etablissement | Coordination | Contact | |

| CHU de Rennes 2, rue Henri Le Guilloux 35000 Rennes | Pr P. Tattevin Dr S. Patrat-Delon | secretariatSMI@chu-rennes.fr | |

CENTRES DE COMPETENCES BRETONS | |||

Etablissement | Coordination | Contact | |

| CHU de Brest 2, avenue Foch 29609 Brest cedex | Dr P. GAZEAU | 02.98.34.72.07 | |

| CHIC de Quimper 14 bis avenue Yves Thépot 29107 Quimper cedex | Dr N. SAIDANI | sm.rhumato@ch-cornouaille.fr | |

| CHBA de Vannes 20, bd Général Maurice Guillaudot 56017 Vannes | Dr M. De La Chapelle | Secretariat-consult.medpluri@ch-bretagne-atlantique.fr | |

| CH Lorient (hôpital du Scorff) 5 avenue de Choiseul 56322 Lorient | Dr A. LORLEAC’H Dr r N. Rouzic | rhumatomi.secref@ghbs.bzh | |

Les dernières recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé datant de 2018 ont fait l’objet d’une actualisation le13 février 2025, en complément du guide du parcours de soins publié en 2022 sur cette même thématique. Il a pour objectif principal d’harmoniser les pratiques cliniques et d’aider les praticiens dans leurs démarches diagnostique et thérapeutique et ainsi d’éviter de laisser un patient présentant une borréliose de Lyme ou une suspicion de borréliose de Lyme voire d’une autre maladie vectorielle à tique en errance médicale en France.

Cette actualisation de recommandation de bonne pratique a pour but de faire le point sur les connaissances scientifiques actuelles concernant :

- l’épidémiologie et la prévention (cf. chapitre 1) ;

- les manifestations cliniques (cf. chapitre 2) ;

- les stratégies diagnostiques (cf. chapitre 3) ;

- le traitement de la borréliose de Lyme (cf. chapitre 4) ;

- le syndrome post-borréliose de Lyme traitée (cf. chapitre 5) ;

- les autres maladies vectorielles à tiques (cf. chapitre 6).

Des incertitudes et des désaccords sur les mécanismes physiopathologiques du syndrome post-borréliose de Lyme traitée (PTLDS) demeurent, et nécessitent de poursuivre la mise en œuvre d’essais cliniques de haut niveau de preuve.